Raumthermostat anschließen – Tipps zum Standort und eine Anleitung

Geht es darum, die Raumtemperatur zu regeln, kommt ein Raumthermostat zum Einsatz. Das kleine elektronische Bauteil misst, wie warm ein Zimmer ist und schaltet die Heizung bei Bedarf an oder aus. Raumthermostate erhöhen nicht nur den Wohnkomfort, weil man mit dem Temperaturregler bequem und unkompliziert seine Wunschtemperatur einstellen kann, sondern man spart auch Heizkosten. Was viele nicht wissen: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) verpflichtet Hausbesitzer sogar dazu, ein Thermostat anzuschließen. So heißt es in § 63 Absatz 1 GEG: „Heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Wärmeträger müssen beim Einbau in Gebäuden mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet werden.“ Natürlich gibt es Ausnahmen: Räume mit einer Fläche von weniger als sechs Quadratmetern und Fußbodenheizsysteme, die vor dem 31. Januar 2002 installiert wurden, brauchen nicht nachgerüstet zu werden.

Thermostate für warmwasserbetriebene Heizungsanlagen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bei Warmwasser-Heizkörpern wird die Raumtemperatur mit Thermostatventilen geregelt. Wer nachrüsten möchte, kann heute auf digitale, batteriebetriebene Thermostatventile zurückgreifen, die sich über Smartphone steuern lassen oder ins Smart-Home-Konzept einbinden lassen. Alternativ können auch Thermostate installiert werden, die mit einem Fernfühler ausgestattet sind. Der Thermostatkopf sitzt dabei in ausreichender Entfernung zum Heizkörper, wo er die korrekte Raumtemperatur erfasst.

Bei Fußbodenheizungen werden die Raumtemperaturen über ein Raumthermostat geregelt. Hier werden vorwiegend elektrische Raumthermostate verwendet. Wer ein Raumthermostat nachrüsten möchte, greift in der Regel zu einer Aufputzvariante. Unterputzvarianten werden vor allem beim Neubau oder bei umfassenden Sanierungsarbeiten eingesetzt. Es gibt auch Geräte, die frei im Raum aufgestellt werden können. Es gibt analoge, programmierbare und digitale Raumtemperaturregler. Während beim analogen Thermostat mit einem Drehrad die Temperatur gewählt und die Ventile des Heizkreises geöffnet oder geschlossen werden, ist das programmierbare Raumthermostat noch mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet. So sind Verbraucher in der Lage, über das Thermostat individuelle Heizprogramme einzustellen. Smarte Thermostate lassen sich über Menüs einfach bedienen und erlauben, neben den Gewohnheiten der Nutzer, auch das thermische Verhalten des Gebäudes zu berücksichtigen oder sogar den Wetterbericht zu integrieren. Die Heizung kann via Smartphone, Tablet oder PC aus der Ferne gesteuert werden.

Position und Funktion des Raumthermostats

Egal, für welche Variante man sich entscheidet, für eine uneingeschränkte Funktion, muss es die Temperaturen im Raum richtig messen können. Dabei ist die Position des Raumthermostats entscheidend. So sollte es weder in Nischen, hinter Vorhängen oder Möbeln sitzen. Auch hinter einer Heizkörperverkleidung hat ein Thermostat nichts zu suchen. Wie auch Orte, die ständig oder stark von der Sonne beschienen werden, sind nicht empfehlenswert. Hat man eine geeignete Stelle gefunden, sollte die Montage auf einer Höhe von 1,40 bis 1,60 Metern erfolgen, da die Bauteile hier die mittlere Raumtemperatur erfassen. Darüber hinaus sollte man ein Thermostat nur dort installieren, wo man es auch gut erreicht.

Die Warmwasser-Fußbodenheizung hat in der Regel mehrere Heizkreise, die im Estrich verlegt sind und alle in einem Heizkreisverteiler ankommen. Diese einzelnen Heizkreise, meist ein Heizkreis für einen Raum, haben einen Vorlauf zur Fußbodenheizung und einen Rücklauf zurück zur Heizung. Das Raumthermostat regelt dabei die Temperatur in den jeweiligen Räumen. Es misst die aktuelle Temperatur im Raum, als „Ist-Zustand“, und vergleicht ihn mit dem „Soll-Zustand“, dem eingestellten Wert am Raumthermostat. Entsprechend sendet es einen Impuls an den Stellantrieb des jeweiligen Heizkreises. Der Stellantrieb öffnet oder schließt dann das Ventil des Heizkreises. Wird das Thermostat ausgeschaltet, wird auch der Heizkreis unterbrochen und es wird nicht geheizt.

Greift man bei der Installation eines Raumthermostats nicht auf ein Funkthermostat zurück, werden elektrische Anschlüsse notwendig.

Die Elektroinstallation gehört zu den sogenannten „gefahrengeneigten Handwerken“ die laut Handwerksordnung (HwO) nur von Unternehmen ausgeübt werden dürfen, die gemäß §1 Abs. 1 der HwO in die Handwerksrolle eingetragen sind, also Elektrofachfirmen. Für Laien sind Arbeiten an der Elektroinstallation tabu! Grundlage dafür ist §13 Abs. 2 Satz 4 der „Niederspannungsverordnung“ (NAV) sowie die DIN VDE 0100-1000. Dieses Verbot gilt für die gesamte Hauselektrik.

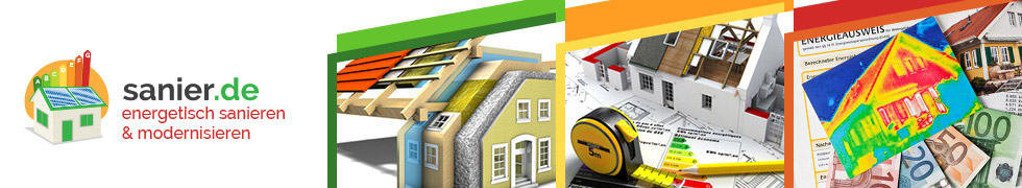

Anschluss eines Raumthermostats

Zum Anschluss eines Raumthermostats muss eine Leitung vom Heizkreisverteiler in den Raum verlegt werden, in dem das Raumthermostat installiert wurde. Diese Leitung dient erstens zur Stromversorgung des Raumthermostats und zweitens zur Steuerung des Stellantriebs an den Ventilen der Fußbodenheizung.

Da es elektrische Raumthermostate mit unterschiedlichen Betriebsspannungen gibt, wie in 230-Volt oder 24-Volt-Ausführung, sollte man auch beim Kauf von Standardmodellen auf die Ausführung achten. Ob 24 oder 230 Volt, Standardraumthermostate sind in der Regel gleich aufgebaut. Nimmt man den Deckel ab, gibt es insgesamt fünf Anschlussbuchsen. Um das Raumthermostat anzuschließen, müssen mindestens drei Adern zur Verfügung stehen. Dazu eignet sich eine Mantelleitung mit der Bezeichnung NYM-O 3×1,5 mm².

Um das Raumthermostat anzuschließen, wird mit einem Kabelmesser nun die Hülle der Leitung auf einer Länge von etwa 4 cm abisoliert. Beim Abisolieren des Mantels ist unbedingt darauf zu achten, dass man die innenliegenden Adern nicht verletzt. Dafür schneidet man vorsichtig in den Mantel und biegt ihn, bis die Isolation der einzelnen Adern sichtbar werden.

Hat man den Mantel entfernt, werden mit dem Seitenschneider die einzelnen Adern gekürzt. Als nächstes werden die Adern mit einer Abisolierzange auf etwa 1 cm abisoliert. An die Klemme L wird die stromführende Ader (Phase) angeschlossen, in der Regel der braune Draht. An die Klemme N kommt der Neutralleiter, der blaue Draht. Zur Klemme mit dem Pfeil oder einem Sonnensymbol wird der graue Draht geführt.

Es gibt noch eine Klemme mit einer Uhr oder einem Mondsymbol. Hier könnte ein weiterer Steuerdraht einer Schaltuhr angeschlossen werden, die beispielsweise die Nachtabsenkung regelt. Dafür wäre dann allerdings eine weitere Ader, also mindestens eine vieradrige Leitung notwendig.

Da sich die Bezeichnungen der Klemmen in Raumthermostaten erheblich unterscheiden können, sind auf jeden Fall die Hinweise des Herstellers in der Betriebsanleitung zu beachten!

TIPP

Nutzen Sie unseren kostenlosen Service: Angebote von Elektrikern vergleichen und bis zu 30 Prozent sparen

Benötigtes Werkzeug:

- Schraubenzieher

- Abisolierzange

- Seitenschneider

- Abisoliermesser

- Crimpzange (Aderendhülsenzange)

Die 10 größten Irrtümer bei der Elektroinstallation

Die 10 größten Irrtümer bei der Elektroinstallation Nicht ohne Grund, zählt die Installation von elektrischen Anlagen, zu den meisterpflichtigen Gewerken… weiterlesen