Kellerdeckendämmung: Guter Ertrag bei geringem Aufwand

Die Dämmung der Kellerdecke spart viel Heizenergie

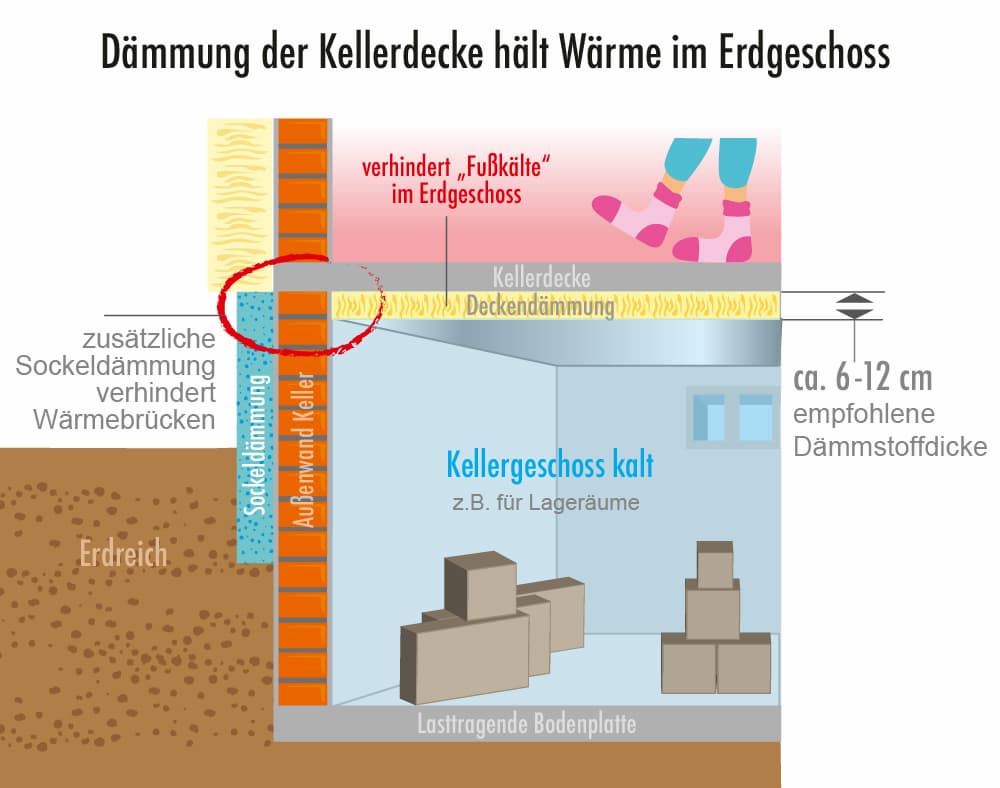

Neue Fenster sind drin, Fassaden und Dach gedämmt? Damit ist schon viel gewonnen, komplett fertig ist die energetische Sanierung ihres Altbaus aber noch nicht. Denn es gibt noch die Kellerdecke, über die zwischen fünf und zehn Prozent der Heizenergie verloren geht. Das muss aber nicht sein.

Dämmungs-Rechner:

Kosten und Einsparungen Ihrer Sanierung berechnen

Der Vorteil an der Kellerdeckendämmung ist, dass es vergleichsweise einfach ist, dies selbst zu erledigen. Das senkt die Kosten erheblich. Wer nach und nach sein Haus dämmen will, kann durchaus mit der Kellerdecke anfangen. Die Einsparung von Energie ist dabei nicht der einzige Effekt. Die Maßnahme bringt auch eine erhebliche Verbesserung des Wohnkomforts im Erdgeschoss, wenn der Fußboden nicht so kalt ist.

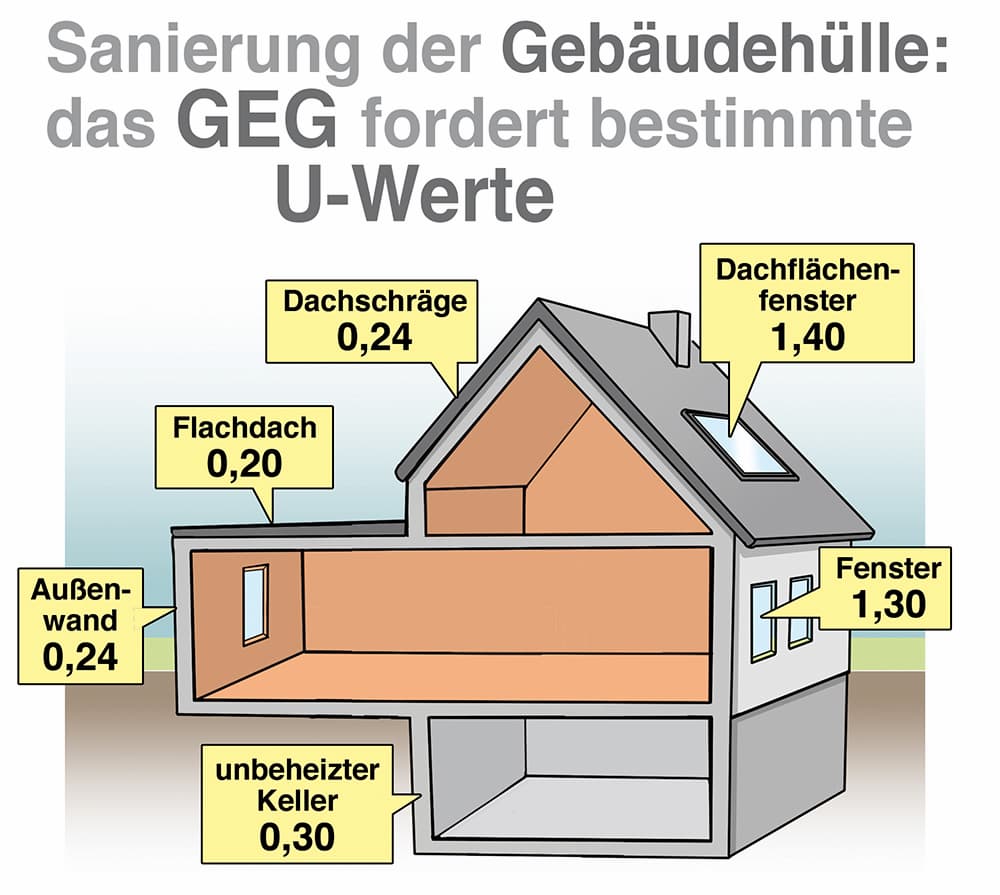

Bevor es losgehen kann, müssen einige Voraussetzungen geklärt werden. Dazu gehört zum Beispiel, wie viel Platz überhaupt zur Verfügung steht. Nach dem geltenden Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) muss ein bestimmter Wärmedurchgangskoeffizient erreicht werden, der bei den meisten Dämmstoffen eine Dicke von zwölf Zentimetern verlangt. Das kann bei sehr niedrigen Decken ein Problem sein.

Generell gilt: Eine dünne Dämmung ist besser als keine Dämmung. Jeder zusätzliche Zentimeter bringt zusätzliche Dämmung, aber der Zusatzertrag geht mit jedem Zentimeter zurück. Der elfte Zentimeter bringt also viel weniger als der dritte Zentimeter. In Zweifelsfällen kann man einen Energieberater einschalten. Dies ist sogar zwingend, wenn die Kellerdeckendämmung über einen günstigen Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau finanziert werden soll. Natürlich ist die Dämmwirkung verschiedener Materialien unterschiedlich. Die notwenigen Berechnungen stellt ebenfalls der Energieberater an.

Genau anschauen sollte man sich mögliche Hindernisse oder notwendige Zusatzarbeiten. Womöglich müssen Leitungsanschlüsse verlegt werden, mit Sicherheit, wenn vorhanden, die Deckenbeleuchtung. Oft limitiert auch die Lage der Kellerfenster die Stärke der Dämmung. Sind beispielsweise Wasser- oder Gaszähler im Weg, führt nichts daran vorbei, diese versetzen zu lassen – natürlich vom zuständigen Versorgungsunternehmen.

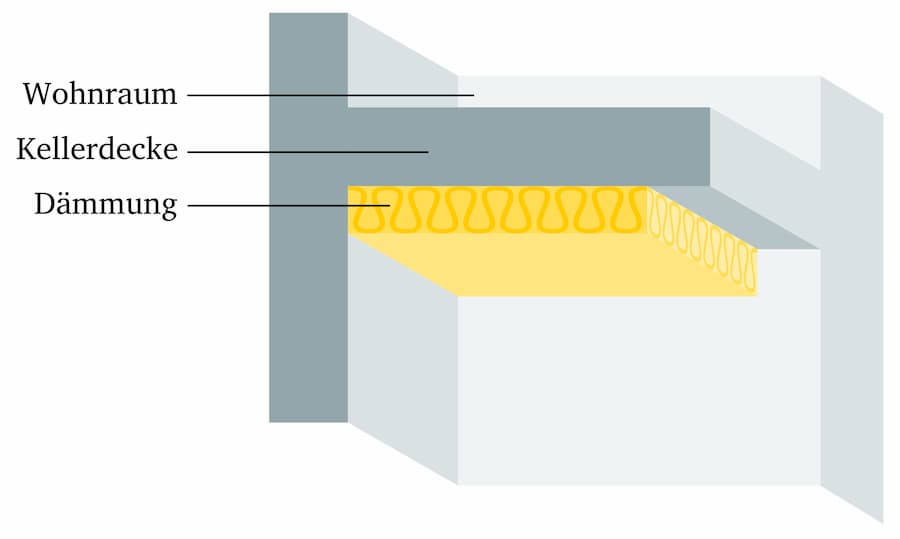

Wo genau gedämmt werden muss

Sodann ist darauf zu achten, dass genau zwischen unbeheizten und beheizten Räumen gedämmt wird. Ein häufig geheizter Hobbyraum im Keller ist natürlich nach unten eine Wärmebrücke. Seine Wände zu den unbeheizten Kellerräumen sollten ebenfalls gedämmt werden. Am besten natürlich auch der Boden des Raumes, aber dies ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Beides sind andere Themen.

Ein Problem ist auch ein offener, bis in den Keller führender Treppenabgang, wie er in Einfamilienhäusern immer wieder vorkommt. Ist dieser beheizt, sollten auch die Wände der Kellerräume hin zur Treppe gedämmt werden. Und zwischen Keller und Treppenhaus gehört eine wärmegedämmte Tür. Am besten allerdings gibt es diese Tür im Erdgeschoss am Kellerabgang, dies vereinfacht das ganze Projekt erheblich. Entscheidend ist, dass es eine durchgehende Dämmung zwischen dem beheizten und dem unbeheizten Bereich gibt, in den meisten Fällen also zwischen Keller und Erdgeschoss.

Zu Beginn der Planung macht man sich ein Bild von der Beschaffenheit der Kellerdecke. Am einfachsten ist es, wenn es sich um eine glatte Oberfläche handelt, oder um eine, die mit einigen Handgriffen geglättet werden kann. Das kann das Entfernen von Betonnasen sein oder die Vermörtelung von Spalten und Löchern. In diesem Fall kann man Dämmplatten aus unterschiedlichem Material an der Decke befestigen. Gängig sind Platten aus Hartschaum, Mineralstoff und Steinwolle. Manche sind beschichtet, auch aus optischen Gründen. Entscheidend sind Geschmack und Geldbeutel. Wer es ökologisch hochwertiger möchte, verwendet Weichholzfaserplatten.

Dämmplatten an die Decke – hier sind die Regeln:

- zu Anfang Schmutz und Farbreste beseitigen, auch Betonreste, Nägel und Schrauben.

- Klebemörtel genau nach Herstellerangaben mischen. Hat er nicht die richtige Konsistenz, halten die Platten nicht. Es dürfen sich keine Klumpen bilden, denn diese verhindern, dass die Platten überall fest an der Decke haften.

- Zum Zuschneiden der Dämmplatten reicht zumeist ein guter Fuchsschwanz. Kreis- oder Stichsägen erzeugen erheblich mehr Staub.

- Klebemörtel flächig mit der Zahnspachtel (Größe 10) auftragen und Platten gleich an die Decke drücken.

- Mit dem Aufkleben der Platten beginnt man in einer Ecke und arbeitet sich Reihe für Reihe durch den Baum. Bei einem Nut- und Feder-System muss die Feder an der Wandseite abgeschnitten werden.

- Kreuzfugen sind zu vermeiden – es soll also keine Stellen geben, an denen vier Platten aneinanderstoßen.

- Zwischen die Dämmplatten darf kein Klebstoff gelangen, er würde als Wärmebrücke wirken.

- Haftet der Klebstoff nicht ausreichend, muss zusätzlich gedübelt werden. Bei unbehandeltem oder verputztem Beton werden in der Regel keine Dübel gebraucht. Werden die Dämmplatten abschließend verputzt, sollte man aus statischen Gründen immer dübeln.

- Statt des Klebemärtels kann auch gebrauchsfertig angebotener Klebeschaum verwendet werden. Diesen trägt man nicht flächig auf, sondern in einer Linie rundum und mehreren Streifen auf der Platte.

- Rohre und Leitungen werden ausgespart, dabei entstehende Hohlräume werden mit Steinwolle ausgestopft. Eine ökologisch bessere Alternative ist Hanf. Allerdings passt das nur zu Weichholzplatten – wer mit Polystyrolplatten dämmt, für den fällt etwas Steinwolle in den Hohlräumen auch nicht mehr ins Gewicht.

- Bei ungerade Wänden entstehende Hohlräume am Rand müssen ebenfalls sorgfältig mit Steinwolle oder Hanf ausgestopft werden.

- Die Dämmung sollte lückenlos und überall gleich dick sein.

TIPP

Nutzen Sie unseren kostenlosen Angebotsservice: Preise von Handwerkern vergleichen und bis zu 30 Prozent sparen

Vor- und Nachteile: Dämmplatten im Überblick

Der Klassiker bei der Kellerdeckendämmung mit Plattenmaterial ist die Hartschaumplatte. Zumeist handelt es sich um Polystyrol, das unter den Markennamen Styropor und Stryrodur verkauft wird. Diese Platten haben einen hohen Dämmwert, was vor allem wichtig ist, wenn es sich um niedrige Räume handelt, also nicht übermäßig viel Raumhöhe verloren gehen soll. Für diese Platten spricht auch ihr vergleichsweise niedriger Preis. Auf der anderen Seite sind sie brandschutztechnisch bedenklich, in Heizungsräumen und Fluren daher nicht zulässig. Ein Minuspunkt ist auch, dass die Entsorgung teuer ist. Bei glatten Oberflächen lassen sich diese Platten oft einfach ankleben.

Eine etwas niedrigeren Dämmwert haben mineralische Faserplatten aus Glas- oder Steinwolle. Aber sie sind brandschutztechnisch zu bevorzugen. Die Platten gibt es in beschichteter und unbeschichteter Form. Beschichtete Platten brauchen nach dem Einbau nicht weiter verputzt oder verkleidet zu werden, müssen wegen des Gewichts oft aber gedübelt werden. Unbeschichtetes Material ist leichter und kann geklebt werden, aber optisch nicht optimal. Dafür ist es flexibel und passt sich leichter Unebenheiten an der Kellerdecke an.

Eine ökologisch hochwertige Alternative sind Platten oder Matten aus Holzfasern, Holzwolle, Kokosfasern oder Schafwolle. Der Dämmwert erreicht die anderen Stoffe nicht ganz, dafür hat man lediglich natürliche Materialien verbaut. Ob diese Platten verputzt werden können, hängt von der Konsistenz ab, notwendig ist es zumeist nicht.

Viele ältere Häuser allerdings haben gewölbte Kellerdecken aus Bachsteinen oder sogar aus Bruchstein. Dabei kann die Wölbung durch den ganzen Raum reichen, oder es gibt flach tonnenartig gewölbte Flächen zwischen parallel verlaufenden Stahlträgern. Dann kann man entweder biegsame Dämmplatten nehmen. Die Vorgehensweise unterscheidet sich dann nicht mehr von der bei gerade Decken, allerdings muss sehr viel Sorgfalt auf die Herstellung der Anschlüsse verwendet werden. Oder man baut eine Unterkonstruktion aus Latten, schließt diese nach unten durch Holz- oder Gipskartonplatten ab und bläst den Hohlraum mit Zellulosedämmung aus.

Innendämmung: Überblick über Dämmstoffe und Dämmmethoden

Innendämmung: Überblick über Dämmstoffe und Dämmmethoden für Innenwände Wenn die Außendämmung aufgrund von Denkmalschutzvorgaben, baulichen Bedingungen oder rechtlichen Schwierigkeiten nicht… weiterlesen

Zellulosedämmung – eine raffinierte Lösung

Die Zellulosedämmung hat den Vorteil, dass man sich keine Gedanken um Unebenheiten und Löcher machen muss, auch alle an der Decke verlaufenden Rohre und Leitungen machen keine Probleme. Allerdings ist der Bau der Lattenunterkonstruktion ein gewisser Aufwand. Berücksichtigen muss man auch, dass das Einblasen der Zellulosedämmung nur von einer Fachfirma erledigt werden kann, was bei den Kosten natürlich ins Gewicht fällt.

So baut man eine einfache Lattenunterkonstruktion:

- stabile Dachlatten (24×34 mm) parallel im Abstand von 40 Zentimetern an die Kellerdecke schrauben. Sorgfältig und fest anschrauben, die Dämmung hat Gewicht. Unbedingt Dübel verwenden.

- seitlich an diese Dachlatten im Abstand von 30 Zentimetern senkrecht Dachlatten schrauben. Diese sollten so lang sein, wie die Dämmschicht stark ist, in der Regel zwölf Zentimeter.

- seitlich an diese senkrechten Latten wieder waagrecht Dachlatten schrauben, genau unter und parallel zu den Latten an der Decke.

- waagrecht Platten an diese untersten Latten schrauben. Verwenden kann man etwa Rigips- oder USB-Platten, die verspachtelt und gestrichen, aber auch verputzt werden können. Empfehlenswert ist die Verwendung von Weichholzplatten, auch weil sie eine Dämmwirkung haben. Verbaut man eine vier Zentimeter starke Weichholzplatte, kann die Dämmschicht um vier Zentimeter geringer ausfallen. Dünnere Weichholzplatten sollte man aus Stabilitätsgründen nicht verwenden.

- Die Löcher zum Einblasen der Zellulosedämmung bohrt der Fachbetrieb in die Platten.

Eine Alternative zum Bau von Lattenkonstruktionen sind aufsprühbare Dämmstoffe. Auch hierbei braucht man sich über Hohlräume und Unebenheiten keine Sorgen zu machen. Aufsprühbare Dämmungen gibt es aus Zellulose, aus Polyurethanschaum oder aus einem flockenförmigen Steinwollegranulat. Wie bei den Einblasdämmstoffen kann aber auch hier ein Teil der Arbeiten nur von einem Fachbetrieb erledigt werden.

Nachträgliche Kellerdämmung

Nachträgliche Außenabdichtung der Kellerwand Hauptsächlich gelangt durch die vertikalen Außenwände Feuchtigkeit in erdberührte Bauteile. Da diese Fläche größer sind als… weiterlesen