Steiles Dach – wertvoller Wohnraum

Ein Dachgeschoss verbinden viele Menschen mit Gemütlichkeit. Die Schrägen schaffen von sich aus bereits eine angenehme Atmosphäre. Diese wird noch unterstrichen, wenn beispielsweise einige Balken der Dachkonstruktion sichtbar sind. Im Herbst, wenn es draußen stürmt und Regentropfen auf die schrägen Dachflächenfenster prasseln, entsteht wie von selbst ein anheimelndes Gefühl der Geborgenheit.

Von Seiten der Konstruktion ist ein Dach ein komplex aufgebautes Bauteil, das in puncto Wärmeschutz seine eigenen Herausforderungen stellt. Ob die Dämmung des Daches gut oder schlecht ist, lässt sich vor allem im Winter leicht ermitteln: Tauen Reif oder Schnee schnell ab, obwohl das Dach nicht von der Sonne beschienen wird, besteht auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf. Denn in diesem Fall tritt Wärme von innen nach außen.

Ein Begriff, viele Formen

Der Ausdruck „Steildach“ ist ein Sammelbegriff für alle Dachkonstruktionen, deren Flächen eine Neigung von 25 Grad übersteigen. Gängige Steildachtypen bei Ein- und Zweifamilienhäuser sind unter anderem:

- Satteldach: Das Satteldach ist das typische Hausdach mit zwei schrägen Dachflächen und zwei Giebelwänden.

- Walmdach: Im Gegensatz zum Satteldach hat das Walmdach anstelle der Giebelwände zwei weitere, abgeschrägte Dachflächen.

- Krüppelwalmdach: Das Krüppelwalmdach ist eine Mischung aus Walm-und Satteldach. Die schrägen Dachflächen an den Giebelseiten sind verkürzt, sodass sich zwei Giebelwände ergeben, die oben allerdings nicht spitz zulaufen.

- Mansardendach: Vor allem bei älteren Gebäuden ist das Mansardendach noch zu finden. Unter den Dachschrägen, die in ihrer Neigung dem Giebeldach entsprechen, schließt sich eine weitere, deutlich steilere Dachfläche an.

Durch Dachgauben, die die lichte Raumhöhe in weiten Bereichen erhöhen, lässt sich der Dachraum so ausformen, dass er in seiner Nutzbarkeit einem Vollgeschoss in kaum etwas nachsteht.

Satteldach © Braas GmbH

Walmdach © Braas GmbH

Krueppelwalmdach © Magda Fischer, fotolia.com

Mansardendach © mojolo fotolia.com

Das fachgerecht gebaute Dach

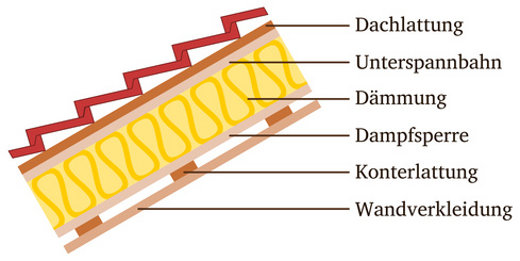

So unterschiedlich die Formen auch sind: Der grundlegende Dachaufbau ähnelt sich bei allen Steildächern. Er besteht rein konstruktiv heute von außen nach innen betrachtet aus

- der Eindeckung als Wetterschutz, beispielsweise in Form von Ziegeln, Zink- oder Kupferblechen, Dachpappe oder Folie,

- der Traglattung für die Eindeckung,

- Der Konterlattung, um eine Unterspannbahn oder ein Unterdach zu befestigen,

- einer Unterspannbahn oder einem Unterdach, die bzw. das für die nötige Winddichtheit sorgen,

- den Dachsparren, die im Volksmund auch als Dachbalken bezeichnet werden,

- einer Dampfsperre, die die Feuchtigkeit aus der warmen Raumluft von der Dachkonstruktion fernhält und

- der Innenverkleidung zur Raumseite des Dachbodens.

Es bleibt die Frage, an welcher Stelle die Wärmedämmung am besten im Dach platziert wird. Dabei bieten sich drei Möglichkeiten:

- auf den Dachsparren, als Aufsparrendämmung

- zwischen den Dachsparren, als Zwischensparrendämmung

- unter den Dachsparren, als Untersparrendämmung

Jede dieser Möglichkeiten bietet Vor- und Nachteile und muss daher je nach den baulichen Gegebenheiten im Einzelfall gewählt werden. Häufig bietet sich auch eine Kombination der drei Dämmarten an, um einen optimalen Wärmeschutz des Daches zu erreichen.

Dachaufbau mit Wärmedämmung, © Bild: thingamajiggs, fotolia.com

Zweifach dicht durch Unterspannbahn und Dampfsperre

Ein wichtiges Kriterium eines fachgerecht aufgebauten Daches ist seine Wind- und Luftdichtheit. In der Normung wird dies erst seit 1996 beachtet. Dabei ist die Wirkung immens: Laut dem Institut Bauen und Wohnen (IWU) können bei dem Dach eines einzigen Einfamilienhauses zwischen Sparren und Dämmung sowie an Traufe und First zwischen 400 und 600 Meter Fugen bestehen. Die Folge sind hohe Wärmeverluste. Je nach Luftdruckunterschied zwischen innen und außen, so das IWU, kann die Luftströmung bis zu 30 Mal höhere Wärmeverluste verursachen als die gedämmte Fläche.

Für die Luft und Winddichtheit sind zwei Ebenen des Dachaufbaus entscheidend:

- die Unterspannbahn bzw. das Unterdach

- die Dampfsperre/-bremse

Die Unterspannbahn ist auf der kalten Seite der Dachkonstruktion, das heißt direkt unter der Dacheindeckung angebracht. Sie kann auch in fester Form als Unterdach ausgebildet sein. Ihre Hauptaufgabe ist, das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern. Zwar ist die Dacheindeckung so konstruiert, das Niederschläge von selbst abfließen. Bei starkem Wind kann allerdings sowohl Regen als auch Schnee – so genannter Flugschnee – unter die Dacheindeckung wehen. Die Feuchtigkeit wird über die Unterspannbahn sicher in die Regenrinne abgeführt. Ebenso bedeutend ist heute ihre Funktion als Windschutz.

Die Dampfsperre/-bremse befindet sich immer auf der warmen Seite der Konstruktion, der Raumseite. Richtig eingebaut verhindert sie zuverlässig, dass Feuchtigkeit aus der warmen Raumluft in die Dachkonstruktion eindringen kann. Das gilt sowohl für den Feuchtigkeitseintrag durch thermischen Auftrieb – das heißt, durch die aufsteigende, warme Innenluft –, als auf für den Sog, der durch den Wind, der über das Dach weht, entstehen kann.

Luft- und Winddichtheit bei der Steildachdaemmung sind sehr wichtig, © Bild: IVPU

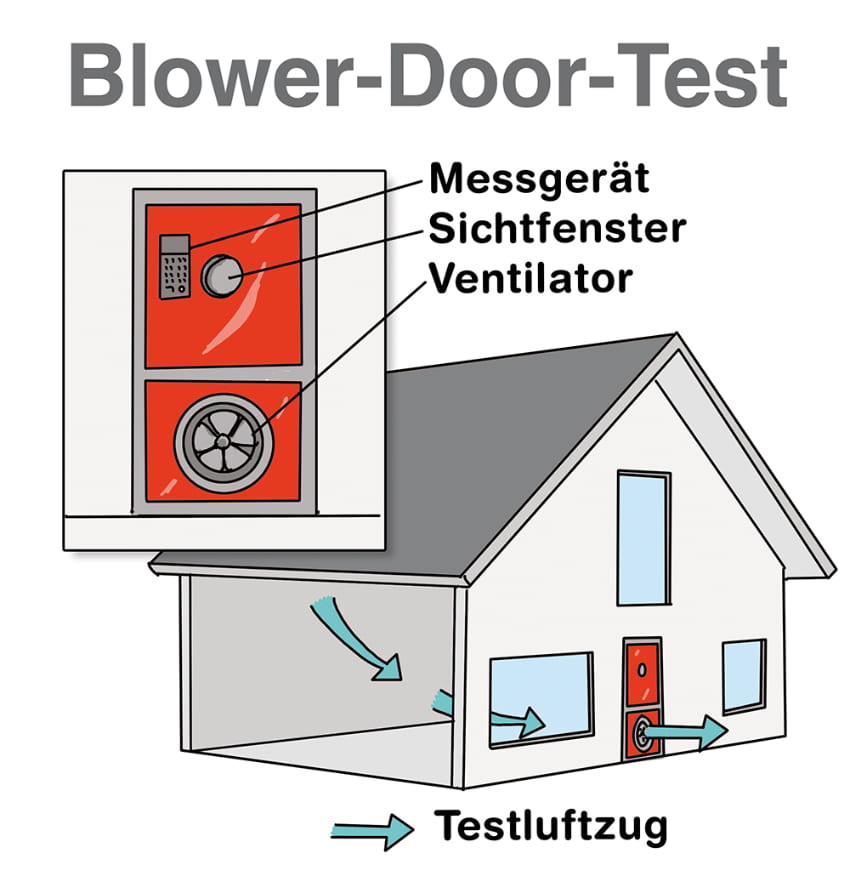

Luftdichtheit messtechnisch überprüfen

Die Luftdichtheit des Daches sowie des gesamten Hauses lässt sich durch einen so genannten Blower Door Test überprüfen. Dabei erzeugt ein elektrisches Gebläse einen konstanten Überdruck von 50 Pascal im Gebäude. Anhand der geförderten Luftmenge, die zum Erzeugen des Überdrucks notwendig ist, lässt sich anschließend ablesen, wie Luftdicht das Gebäude ist. Das Messverfahren ist auch für einzelne Teilbereiche eines Hauses anwendbar.

Weitere Informationen

Aufsparrendämmung

Zwischensparrendämmung

Untersparrendaemmung

Dämmung oberste Geschossdecke